“筹备长达十年,终于定了!央视官宣《731》9月18日思考资本上映思考资本,观众背后的情感和期待,远超电影本身。” 这不仅仅是一个电影的发布消息,更像是一枚历史的炸弹引爆了社交平台,网友们的留言充满着热切的期盼与深深的痛惜。随着影片定档,相关讨论也随之升温。大家在等待这部影片的过程中,究竟等待的是什么?这场电影与历史的对话,能否如我们所期待的那样揭开沉默已久的伤口,带来警示与深思呢?

这不仅仅是电影

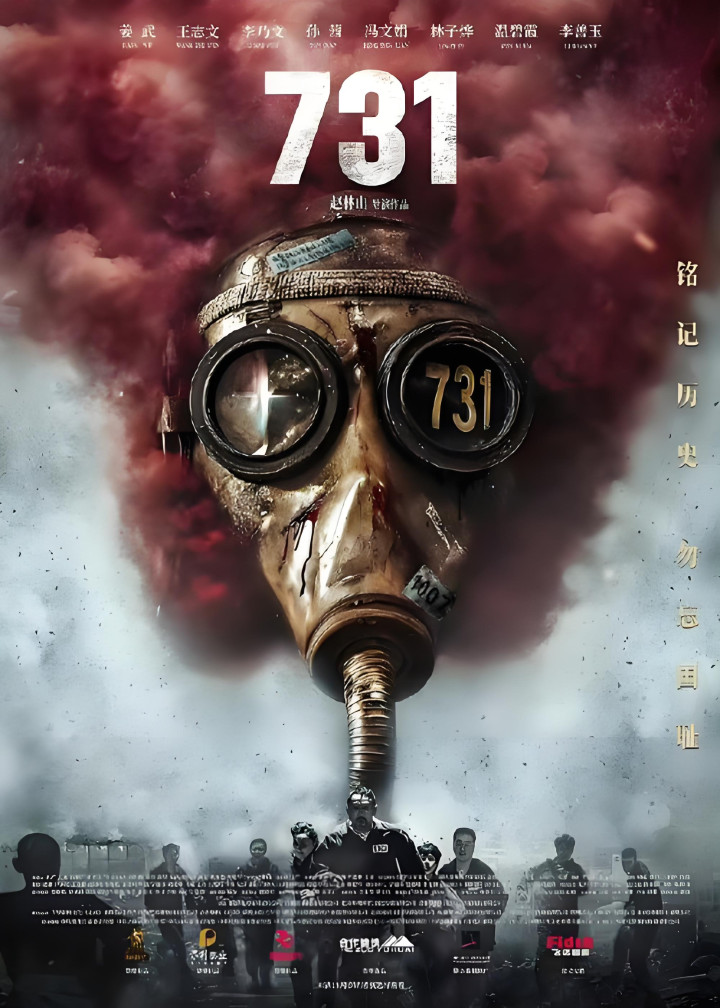

首先要知道,《731》这部电影并非一般的商业片,它深刻地触碰了历史的最痛处:日本731部队的罪行。影片讲述的是日本侵华战争时期,731部队实施的惨无人道的实验,包括活体解剖、细菌战等。正因为这些历史细节太过血腥暴力,所以电影在审核过程中经历了漫长的沉默期,甚至一度让观众感到它的上映遥不可及。

网友纷纷留言:“731部队的罪行比电影还要恐怖百倍,为什么要掩盖这段历史?”这种声音在社交媒体上愈演愈烈,不仅仅是对电影的期待,更是一种对历史的呼唤。毕竟,电影只是一种记录,它承载着真实的历史,提醒我们永远不能忘记那段最黑暗的岁月。

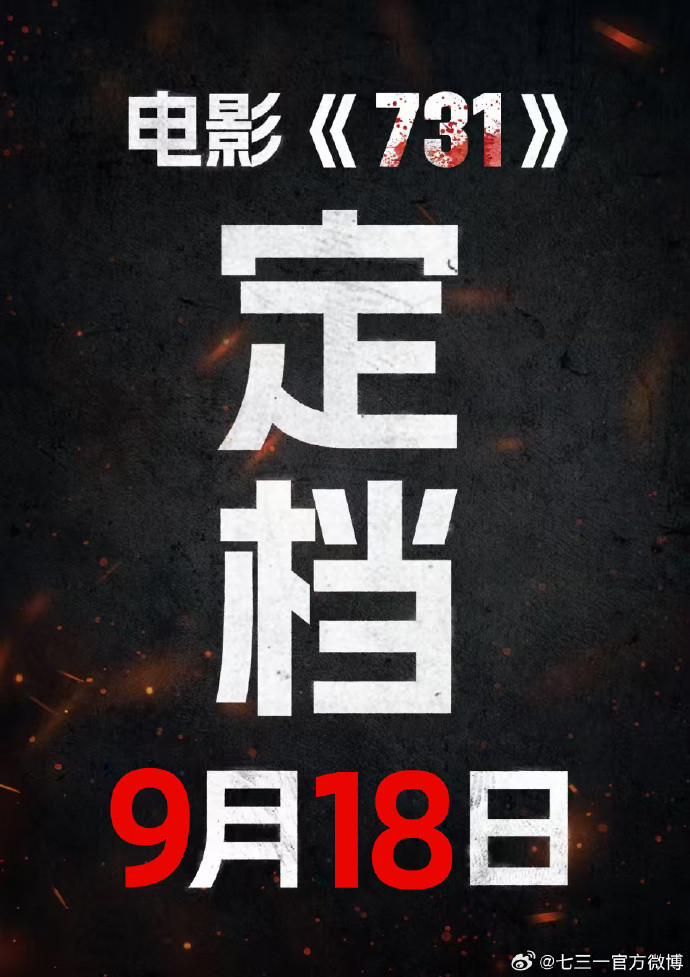

918上映,背后有深意

《731》电影选择在9月18日,也就是九一八事变的94周年那天上映。这一天的选择,不仅仅是为了与历史对话,更是要通过这一特殊的日期,让人们在警报声中面对那段被遗忘的历史。1931年9月18日,沈阳柳条湖铁路爆炸,作为“九一八事变”的开端思考资本,成为了日本侵华战争的序幕。而731部队的罪行,也正是这一段历史中的最黑暗篇章之一。

有一位网友留言说:“电影上映那天,我会带着我的孩子一起去看。让他们知道,书本上的抗日战争并不是一个简单的故事,而是祖先们付出了生命的代价。”这句话触动了很多人。我们不是要煽动仇恨,而是要让下一代了解真正的历史,铭记那些为了今天的和平付出生命的先辈们。

近期的争议

《731》电影的上映,必然会引发许多争议。某些人认为影片过于血腥暴力,会影响中日两国的友好关系;而另一部分人则认为,这段历史应该被铭记,而不是遮掩。影片未映,争议先行,甚至有人为“保护孩子”而举报影片,试图阻止它的上映。可是,历史已经无法抹去,现实也无法回避。我们到底是在害怕什么呢?

有网友表达了他们的担忧:“如果这部电影没有达到预期,可能就会被批评为在消费历史。”但事实是,《731》并非为了娱乐大众,它是一部具有历史价值的作品,是为了对历史的忠诚与尊重。而且,观众群体主要是年轻一代,25到35岁之间的青年人,他们渴望通过电影了解那些教科书中没有的历史。这一代人不希望历史被遗忘,他们想要了解那段不可忽视的过去。

哈尔滨的731罪证陈列馆,每年接待的游客中,90后和00后占了60%以上。随着历史记忆的逐渐流逝,越来越多的人希望通过真实的历史事件,培养对历史的敬畏与思考。

电影与责任:如何平衡?

《731》定档的同时,舆论压力也随之而来。影片不仅要面对敏感的题材,还需要在真实与艺术之间找到平衡点。过于写实可能让观众不适,过于温和则会让人觉得在淡化历史罪行。因此,如何做到既能真实呈现,又不让观众产生反感,将是影片最大的挑战。

在这种情况下,导演赵林山及团队表示,这不仅仅是一部电影,而是一次历史的再现,一次为那些无声的受害者发声的机会。主创们查阅了超过300万字的史料,走访了731遗址,甚至有演员因情感过于激动而中断拍摄。正如主演王志文所说:“这部电影不仅仅是在表演,我们是在替那些无法发声的人活着。”

铭记历史,才能拥抱未来

《731》的定档上映,给了我们一个机会去重新审视那段历史,也让我们更深刻地思考:面对历史,我们应该以怎样的姿态去承受与铭记?历史不容遗忘,电影《731》将成为这段历史的见证。正如一位网友所言:“我们并不是要延续仇恨,而是要确保下一代知道,今天的和平从何而来。”

9月18日,让我们一起走进影院,在这份历史的沉重氛围中,铭记那些为了今天的和平付出生命的先辈们。

淘配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。